简介:

2023年11月11-12日,“抗战与中国现代艺术”国际学术研讨会,在四川大学艺术学院湖畔报告厅顺利举办。本次学术研讨会由四川大学主办,四川大学艺术学院、四川大学艺术研究院、德国海德堡大学东亚艺术史研究所协办。该学术研讨会由中国美协理论艺委会副主任、四川大学艺术研究院院长、国家重大社科首席专家黄宗贤教授与德国海德堡大学东亚艺术史研究所所长、四川大学特聘海外教授Sarah E. Fraser(胡素馨)共同召集,40余位海内外著名专家学者参会。

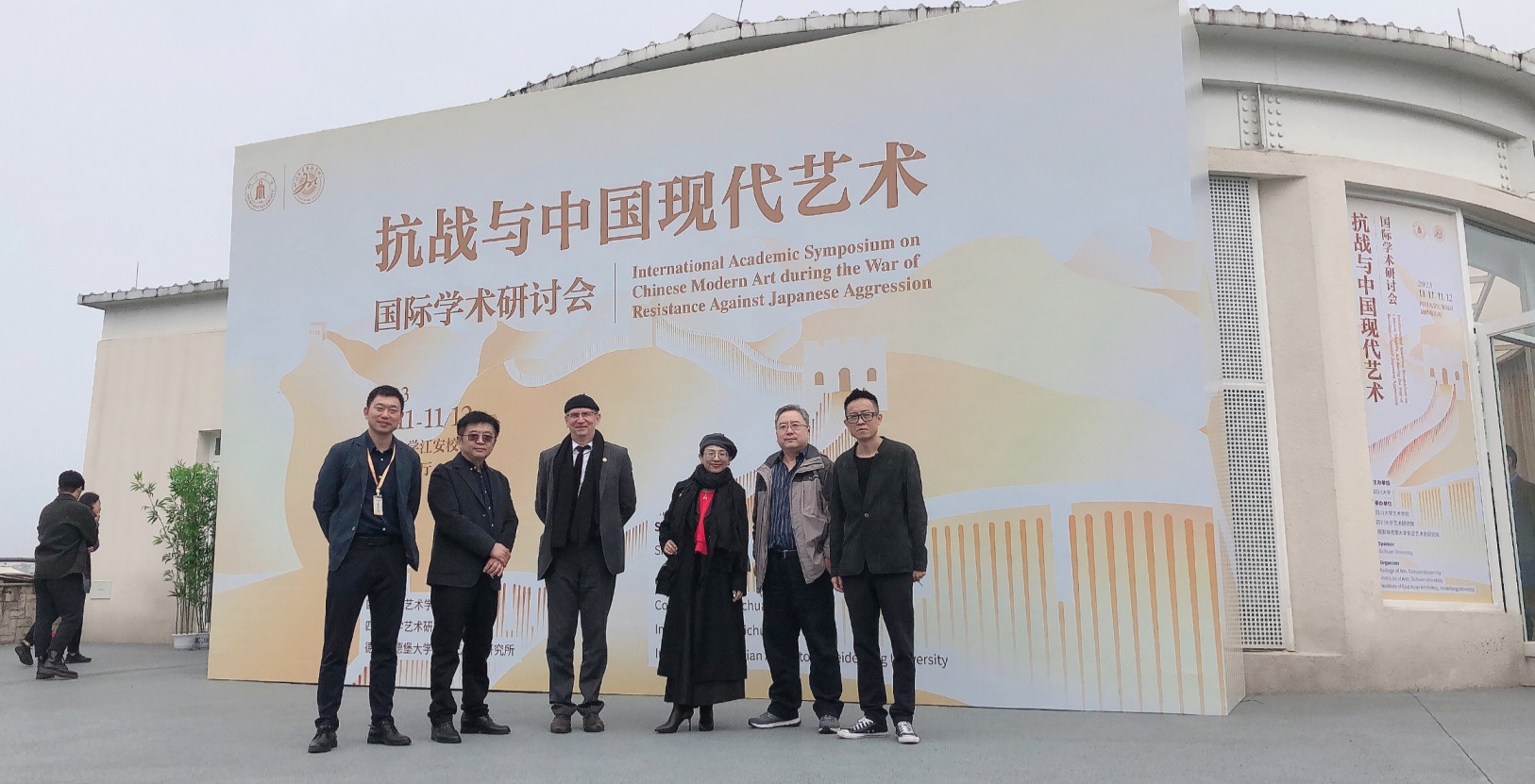

与会嘉宾合影

受四川大学邀请,菲利普·杰奎琳(Philippe CINQUINI)教授参会并发表了题为《从法国到中国:徐悲鸿人文主义、和平主义和普世的绘画规划》的主题发言。

菲利普·杰奎琳教授在研讨会上发言

左起:广西艺术学院李永强教授、四川大学艺术研究院院长黄宗贤教授、上海外国语大学菲利普·杰奎琳教授、中国人民大学王文娟教授、中央美术学院曹庆晖教授、中国艺术研究院美术研究所杭春晓教授合影