简介:

第一集:展览的诞生(上)/La naissance de l’exposition (1)

第一集中,我们将与董强教授一起“审题”——从展览的标题入手,跟随策展人菲利普·杰奎琳先生一起来了解此次特展的策展理念及其背后的学术逻辑和线索。

主持人:

刘乐(原法国驻上海总领事馆教育合作处教育副领事)

主讲人:

菲利普·杰奎琳(Philippe Cinquini)

法国里尔大学“历史与艺术史”博士,上海博物馆“美术的诞生:从太阳王到拿破仑——巴黎国立高等美术学院珍藏展”策展人。致力于20世纪早期留法美术生学习历程、师承关系及相关艺术家作品的研究工作,调动各方力量举办文化遗产类展览项目。2019年成为法国高等院校考古学与艺术史教授协会成员。上海市对外文化交流协会海外理事、中国人民大学徐悲鸿艺术研究院研究员、上海外国语大学法语系教授。

董强

北京大学法语系主任,教授,博士生导师,法国政府“教育骑士”、“荣誉军团骑士”勋章获得者,长期致力于中法学术研究与文化交流。 2009年与法国驻华使馆合作创办“傅雷翻译出版奖”。2013年获法兰西学院颁发的“法语国家联盟金奖”。2016年当选为法兰西道德与政治科学院通讯院士。

导言/Introduction

刘乐: 大家好,欢迎收听上海博物馆SmartMuse Courses,这里是展览“美术的诞生”特别节目。今天,我们很荣幸地邀请到了北京大学的董强教授,以及本次“美术的诞生”特展策展人菲利普·杰奎琳先生。他们将与我们分享关于学院与艺术的思考。我是法国驻上海总领事馆文化教育合作处教育副领事刘乐。首先,请两位先为我们的听众介绍一下自己。

菲利普: 谢谢你们的邀请,我感到很荣幸。我的名字叫菲利普·杰奎琳,在中国生活和工作了近20年。我是研究人员和艺术史学家,我有幸担任了特展“美术的诞生”的策展人,但我不是唯一一个策展人。这个展览里面既有个人的想法,也融入了团队的想法。在此,我要向人在巴黎的阿里丝·托明-贝拉达女士表示敬意,她与我共同策划了这个展览。

董强: 大家好。我是北京大学法语系主任董强,是一个有三十年经验的法国专家,当然我的专业更多的是关于法国概况和法国文化。但我对美术,尤其是翻译特别感兴趣。所以今天我很高兴参观了杰奎琳先生在上海博物馆策划的这个展览,和大家分享一下我对法国绘画、法国学院系统以及法国文化的热爱。

策展三部曲/La trilogie du commissaire

刘乐: 谢谢。董老师,之前在北京也举办过一次名为“学院与沙龙”的展览,您觉得这两次展览有何异同?

董强: 那个展览也是您策划的是吗?

菲利普: 对,那个展览也是我策划的,是2018年的展。

董强: 所以是两年前。那场展览非常好。展览几乎是敞开了巴黎高美的大门。中国很多伟大的艺术先驱都在这所学校里学习过,所以它对我们中国人而言有点神秘又很传奇。展品非常丰富,这些收藏背后,自然还存在了一种教育系统,在学校背后,有一种“道德”与“哲学”上的系统。这个在北京的展览让我印象很深的是,在中国,还是第一次有这么大规模的,这么完整的以巴黎高美为主体的展览。

董强: 不过这次的展览,要我说的话,它更加清晰了:它有一条更加清晰的脉络,和更加具有教育普及作用的思路,给我们展示了皇家绘画和雕塑学院的诞生,一直到……也不能说是学院的结束,因为学院从来没有结束,总之是一个清晰的发展,从作品上就可以清楚地看到其中的变化和发展。因此,我认为这让中国观众至少对这所学校有了一点点更深入的认识。

刘乐: 所以杰奎琳先生,能否为我们讲讲您两次策展的思路?特别是这次在上海博物馆的展览有什么主要策展原则?

菲利普: 事实上我一共策划了三个展览。第一个展览是5年前举办的,题目是“大师与大师——徐悲鸿与法国学院大家作品(联展)”,在北京和上海都展出过。所以事实上,我们从以前就开始关注中国和巴黎高美以及其藏品之间的关系了。五年前的那个展览是第一次关注这个主题,主要聚焦于徐悲鸿,也就是19世纪末和20世纪的作品。后来我们把时间再往前推了一些。我当然不是要把展览跟《星球大战》来相比,不过人们总是喜欢拍前传。所以我们就从围绕着徐悲鸿的20世纪追溯到了19世纪巴黎高美和国家造型艺术中心的藏品(“学院与沙龙——法国国家造型艺术中心 巴黎国立高等美术学院珍藏展”)。接着我们又回溯到了巴黎高美的起源,这次展览里就有它的藏品。总而言之,大的思路是这样子的,里面是有逻辑的。

“美术的诞生”/« La naissance des Beaux-Arts »

刘乐: 这次在上海博物馆的展览标题为“美术的诞生”,两位是如何理解这个标题的?

董强: 来吧,策展人来解释一下!

菲利普: 其实一开始的标题不是“美术的诞生”。按照惯例,我要讲点幕后故事了。一开始,我们想取名叫“光荣属于美术”,但这个题目听上去有点夸张。之所以想取这个标题是因为一开始我们打算展出巴黎高美收藏的一幅安格尔的巨型画作,但由于种种原因,技术和时间上的原因,这幅画最后没能展出。这幅画的标题为《罗慕路斯,阿克隆的征服者》(Romulus, vainqueur d’Acron),我希望有一天它能来到中国。这是一幅尺寸很大的作品,被挂在巴黎高美的荣誉厅中。由于我们最后没能把这幅大型作品运过来,于是因祸得福地引入了许多皇家绘画与雕塑学院的入院作品和罗马奖的获奖作品。这是好的一方面,特别是我们有幸加入了一些卢浮宫收藏的绘画。所以从时间上来说,最晚的作品是19世纪初的,最早的是17世纪或者更早一些,我们看到的不再是一件安格尔或大卫的大师作品,而是学院和美术的出现、诞生的过程,以及它们是如何被孕育的。基于这个想法,出于我们现有的作品,我们修改了标题,我们要为上海的观众展现美术学院和美术的诞生,光荣就让它属于光荣吧。

《罗慕路斯,阿克隆的征服者》,让-奥古斯特-多米尼克·安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1780-1867),1812年,布面蛋彩,276 x 530 cm,巴黎国立高等美术学院藏

董强: 这是一个非常优美的标题,但同时,由于翻译的缘故,它失去了一层意思。因为在法语里面,当人们看到“美术的诞生”时,可以想到两层意思。一层指巴黎高美及其前身皇家美术学院的诞生,但同时它也代表了美术作为一种艺术形式的诞生、艺术本身的诞生。我们的标题只翻译出了后者的意思。但同时,我觉得这也是合理的,因为这里的“美术”还代表了一种系统或者概念,一个围绕着美术的机构,以及它的起源与发展。所以我觉得大家可以从这个层面上来理解这次展览的标题,不过中文翻译只能保留一个意思,还是很可惜的。但是在法语中,一听到这个标题就能想到两层意思。

菲利普: 是的,法语中的“beaux-arts”是一个意思非常丰富的词。中文里翻译成了“美术”。“诞生”就仍然还是那个意思。我觉得有趣的地方在于,通过作品,既可以表现一种类型的诞生与确立,这种类型最后被称为美术,尤其是在19世纪;又可以表现这个位于巴黎中心的机构所走过的道路,这些道路多变、崎岖甚至混乱,而且跟法国历史密不可分。巴黎国立高等美术学院,它的简称就是“beaux-arts”,与美术一词一样。

刘乐: 两位可以讲讲本次展览关注的究竟是一个怎样的时代?

菲利普: 说到时代的话,这次展览分为九个部分。是的,别人也跟我们说过,九个有点多。简而言之,其中有三个大的部分。一个是皇家绘画与雕塑学院的诞生、法国古典主义的确立和对历史绘画作为一种类型的质疑,尤其是在18世纪的时候。但同时也有它的复兴,之后马上就出现了大卫。第二个大的时间点是法国大革命。我认为这无论如何都是很关键的转折点。乌东的《伸展手臂举过头顶的解剖形态》同样也象征着转折。无论在时间上、象征意义上还是在艺术上,它是所有变化的中心。我们可以看到皇家学院的诞生、法国古典主义面临的危机和应对危机的方法,以及法国大革命。这是一个决裂的时代,因为皇家学院被废除了,尽管它后来又重生了。最后,从艺术史发展的角度来看,我们来到了浪漫主义。我们踏入了浪漫主义的门槛,它是一个相当长的时期,有两个世纪。所以展览里有相当多的历史时期,相当多的艺术发展,相当多的艺术家、重要人物,以及法国大革命——它虽然在时间上来说不是正正好好就在当中,但它是一个重要的轴心,承前启后。

董强: 我很好奇,从时间跨度上而言,展览的“最后”一件作品是哪幅画?

菲利普: 从时间跨度上来说,展览的“最后”一幅作品是布东(Charles-Marie Bouton)画的法国古迹博物馆。

《法国古迹博物馆十五世纪展厅的内部景观》,夏尔-玛利·布东(Charles-Marie Bouton, 1781-1853),1814年,布面油画,124 x 108 cm,巴黎国立高等美术学院藏

菲利普: 我记得最后这幅画是1817年波旁王朝复辟初期完成的。展览到此结束,因为巴黎高美是1817年正式成立的。然后它马上就搬到了法国古迹博物馆的遗址之上。所以我们是这样布置展览的:入口和出口是同一处。观众从同一个地方进出,这个空间的颜色氛围稍有不同,它再现了法国古迹博物馆这个具有革命性的博物馆(我希望我做到了)。我们批判国王,批判宗教,但我们肯定法国艺术和法国艺术家的价值。所以我们带着对君王时代的革命视角开始参观展览,最后在纪念性的视角里结束参观,它宣告了法国古迹博物馆的结束以及巴黎高美在如今这个地址上的开始。

董强: 所以巴黎高美正式诞生的这一刻恰好就是展览结束的地方?

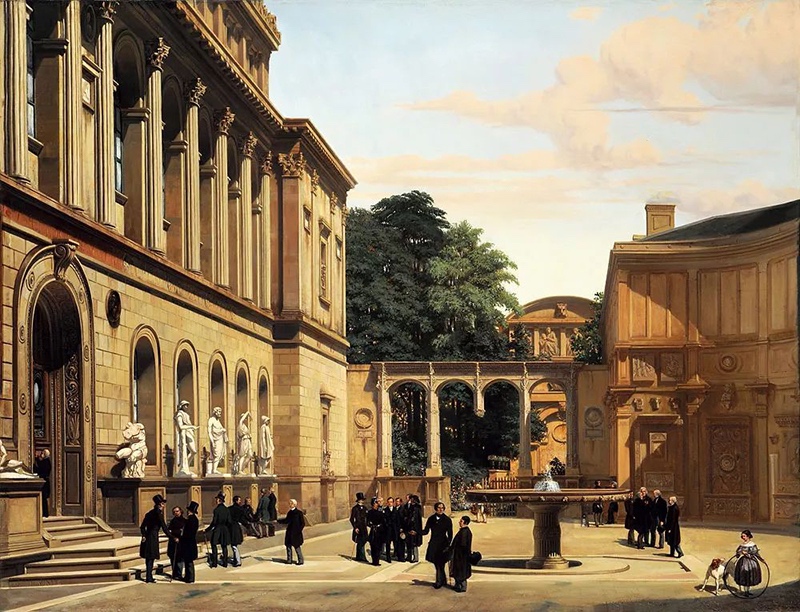

菲利普: 正是如此。因为事实上,上一次展览“法国梦”的第一幅作品描绘的是建成以后的巴黎高美的中庭。这是夏尔-莱昂·维尼(Charles-Léon Vinit)的名画(《美院大厅》)。我们可以看到建筑师迪邦先生和融入在巴黎高美氛围中的安格尔、研习宫前的荣誉庭、卢浮宫墙等等。这就是现在学校的样子。这是展览“法国梦:从学院到沙龙”的第一幅画。所以我们这次在上海的展览的最后一幅画呼应了上次这个展览的第一幅画。

《美院大厅》,夏尔-莱昂·维尼(Charles-Léon Vinit, 1806-1862),参展1850年沙龙,布面油画,91 x 115 cm,巴黎国立高等美术学院藏

董强: 这是您的三部曲嘛。

菲利普: 确实如此。我们已经开始考虑第四部作品要怎么策划了。

董强: 我觉得非常有意思,因为刚才我在逛展览的时候没有注意到它是在什么地方结束的。我们从来没有对这一时期,这200年的历史有过这样细致、完整和丰富的了解。所以无论怎么讲,杰奎琳先生都是在填补我们认识上的空白。

启蒙运动与学院艺术/Le siècle des Lumières et l’art académique

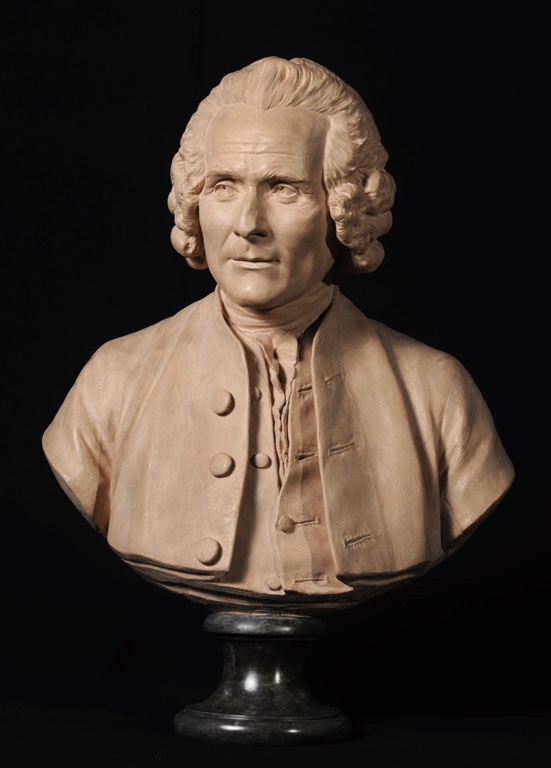

刘乐: 这次展览中,我们看到了《百科全书》,并与卢梭和于贝尔·罗贝尔的胸像呼应。启蒙运动是如何影响当时的社会和艺术的呢?

董强: 这个问题很复杂。在法国,在整个欧洲,文学和哲学,也不是说指导,但一直都对各种形式的造型艺术和美术有着很大的影响。这其中有一种理解上的发展,正如达芬奇所说的,“绘画是一种精神性的东西”,智慧的并且灵魂的。而一些人,比如狄德罗就扮演着重要的角色,因为他被认为是法国第一位艺术评论家,是他写了关于沙龙的文章。他本来就伶牙俐齿,也更加大胆,而且他有自己的品味,特别推崇像格勒兹这样的画家。他提出了一种艺术视角,甚至是艺术在道德上的指向。他提出一种符合启蒙哲学意义上的、具有美德的艺术。这种传统后来被波德莱尔继承了。波德莱尔组织沙龙的时候,我们就翻开了新篇章,我们就进入了现代化。也就是说,启蒙运动的哲学家已经开始了这个传统——文学家、哲学家和造型艺术家之间永远都进行着对话。对我来说,这个传统非常欧洲,非常法国。这是一个很美好的传统,当我们看到毕加索和艾吕雅及其朋友们一起画画的时候,我们会觉得这个传统一直都在延续。在中国也是如此,诗人和画家是朋友,不仅仅是朋友,而且是相互激发灵感的朋友。这一点非常非常重要。当然,还有一个卢梭的例子。卢梭对于自然的看法——“人最初是处于自然状态的”,他对于文明和自然的观点,所有这一切后来都影响到了画家和艺术家。您同意我的看法吗?

菲利普: 是的,我完全同意。这个传统也起到了很重要的教育作用。这里也有很多例子。一些艺术家和作家,还有当时的精神领袖都有很密切的关系。他们自己本身也是大学者,他们确立一种美术学派并且把这种学派流传后世——行动的方式、思考的方式、社会运行的方式。所以文学不是单独存在的,就好像作为艺术形式的美术一样,不会把绘画跟雕塑分开。这次展览中,我们不仅有幸放入了一本《百科全书》,我们还展示了一些模型,来告诉大家建筑在当时也很重要。我们最后要发展出一个统一概念,那就是:绘画、雕塑、版画(不要忘了版画)与建筑,它们一同塑造了一个相对简单的观点,那就是美。对美的崇拜,它的主要底蕴是古典艺术。这就是美院系统的基础,至少在当时,这个系统是这样发展的。

谈论当时的艺术作品,不能不聊文学,也不能不提当时的文化运动、思想运动,这是一个非常不同凡响的时代:启蒙(Aufklärung)。启蒙就是你从哪里来。如果没有这种努力,没有这样非同凡响的思想突破,法国不会变成今天这个样子,法国可能不会是法国。我并不是说以前没有思潮,但这种与过去决裂的思潮后来在政治上,也就是在法国大革命里被充分地表现了出来,但它是从思想和艺术的成就里孕育的。艺术作品也证明了这一点。我还是坚持认为,借用科马尔先生(巴黎国立高等美术学院艺用解剖学教授)的话,乌东的作品,那件青铜大雕塑,这个剥了皮的骨骼肌肉雕塑恰恰对应了这个主题。它既象征了古典艺术的回归,又象征了与理性有关的新思想。与之相关联的哲学是:上帝不存在了,国王也不存在了,只有公民。人是万物的尺度。

《伸展手臂举过头顶的解剖形态》,让-安托万·乌东(Jean-Antoine Houdon, 1741-1828),铜像,1792年,195 x 70 x 80 cm,巴黎国立高等美术学院藏

董强: 是的,而且哲学家们直接参与了当时对于美学的讨论。卢梭的例子很有名。在色彩和素描的讨论中,卢梭显然更倾向素描,因为这场讨论的本质其实是古典和现代之争。对于哲学家而言,比如卢梭,他认为素描比色彩更重要。因为素描是在用一种更加细致的方式趋近真相。

《让-雅克·卢梭胸像》,让-安托万·乌东(Jean-Antoine Houdon, 1741-1828),石膏上色,参展1779年沙龙,47.5 x 44.5 cm,巴黎国立高等美术学院藏

菲利普: 这些争论一直持续到19世纪,整个19世纪都被这个问题占据着。色彩和素描,哪个更重要?这个问题很大。直到安格尔和德拉克罗瓦都在进行这一大辩论。20世纪初,当中国人来到巴黎高美的时候,人们依然在讨论这些话题。在学院里,这样的争论依然存在。没有素描,就不是艺术。艺术学习和实践的基础就是素描,就是“知道如何画画”。人们谈论精神活动,谈论达芬奇,这让国王有机会跟艺术家做了一场“交易”。路易十四把艺术家从“呆板”、“行会”、“职业”以及“工匠”的认识里提升了出来。如何做到的?其中的观点就是,素描是一种精神层面的活动。通过素描,艺术家就不再只是工匠,不再只是执行者——一个从事精神活动的人应该和从事诗歌、文学、戏剧和音乐的人享有一样的地位。

董强: 我们称之为:从缺乏独立精神的艺术转为自由的艺术。

菲利普: 解放艺术。不过代价就是,艺术家要为王权服务。这有点“交易”的意味,是艺术家和王权之间的“交易”。