简介:

第五集:从解剖学到形态学/De l’anatomie à la morphologie

“造型”是中国的美术学院中至今仍会常常提起的话题。而在当时的巴黎高美,为了更好地“造型”,由意大利文艺复兴时期而来的艺用解剖学也从最初的不被重视,到后来逐渐发展起来。雕塑家乌东及其解剖形态作品,不仅是本次展览的重点展品,也无疑是此段历史最好的脚注。在本集中,我们将深入了解这件充满精神力量的杰作。那么在当下的巴黎高美,解剖课程又有什么新的发展呢?毕竟具象艺术似乎已经失落了一阵子。主讲人菲利普·科马尔先生将为大家介绍,素描已非学院的必修课、“形态学”这一课程概念也替代了过去的“解剖学”。而在最后,我们将跟随两位主讲人一起由历史走向未来,对“美术学院”在当今时代所处的坐标重新进行思考。

主持人:

刘乐(原法国驻上海总领事馆教育合作处教育副领事)

主讲人:

菲利普·科马尔(Philippe Comar)

巴黎国立高等美术学院绘画与艺用解剖学教授,现已退休。退休前在巴黎高美执教四十年,并自2001年起担任巴黎高美绘画部协调人。其艺术作品曾在蓬皮杜艺术中心、威尼斯双年展、巴塞罗那毕加索博物馆等展出。致力于艺用解剖学、造型与艺术的研究。

董强

北京大学法语系主任,教授,博士生导师,法国政府“教育骑士”、“荣誉军团骑士”勋章获得者,长期致力于中法学术研究与文化交流。 2009年与法国驻华使馆合作创办“傅雷翻译出版奖”。2013年获法兰西学院颁发的“法语国家联盟金奖”。2016年当选为法兰西道德与政治科学院通讯院士。

导言/Introduction

刘乐: 大家好,欢迎收听上海博物馆的SmartMuse Courses,这里是展览“美术的诞生”特别节目。今天,我们很荣幸地邀请到了巴黎国立高等美术学院的退休教授菲利普·科马尔先生,以及北京大学的董强教授。我们将会围绕着“学院”和“艺术”的话题展开讨论。

解剖学的学科历史/L’histoire de l’enseignement de l’anatomie

刘乐: 您是资深的艺用解剖学专家。我们也知道解剖学一开始只是用在医学上。后来,在经历了一系列曲折的发展之后,它才成为了巴黎高美教授的一门学科,甚至是一种艺术形式。您能否为听众介绍一下解剖学在巴黎高美乃至学院体系中的历史呢?

科马尔: 简单概括地来讲,文艺复兴时期西方有两大运动,或者说有两种对待人体的态度。一部分艺术家致力于解剖研究,他们认为亲自解剖以及学习解剖学可以帮助他们准确地描绘人体。换言之,他们希望通过了解人体的内部来精准地绘画外表。米开朗基罗、班迪内利和拉斐尔都是这种情况。所有这些艺术家都学习过解剖学,包括达·芬奇等等也是如此。他们想要忠实地再现自然。但这不是文艺复兴时期唯一的潮流。

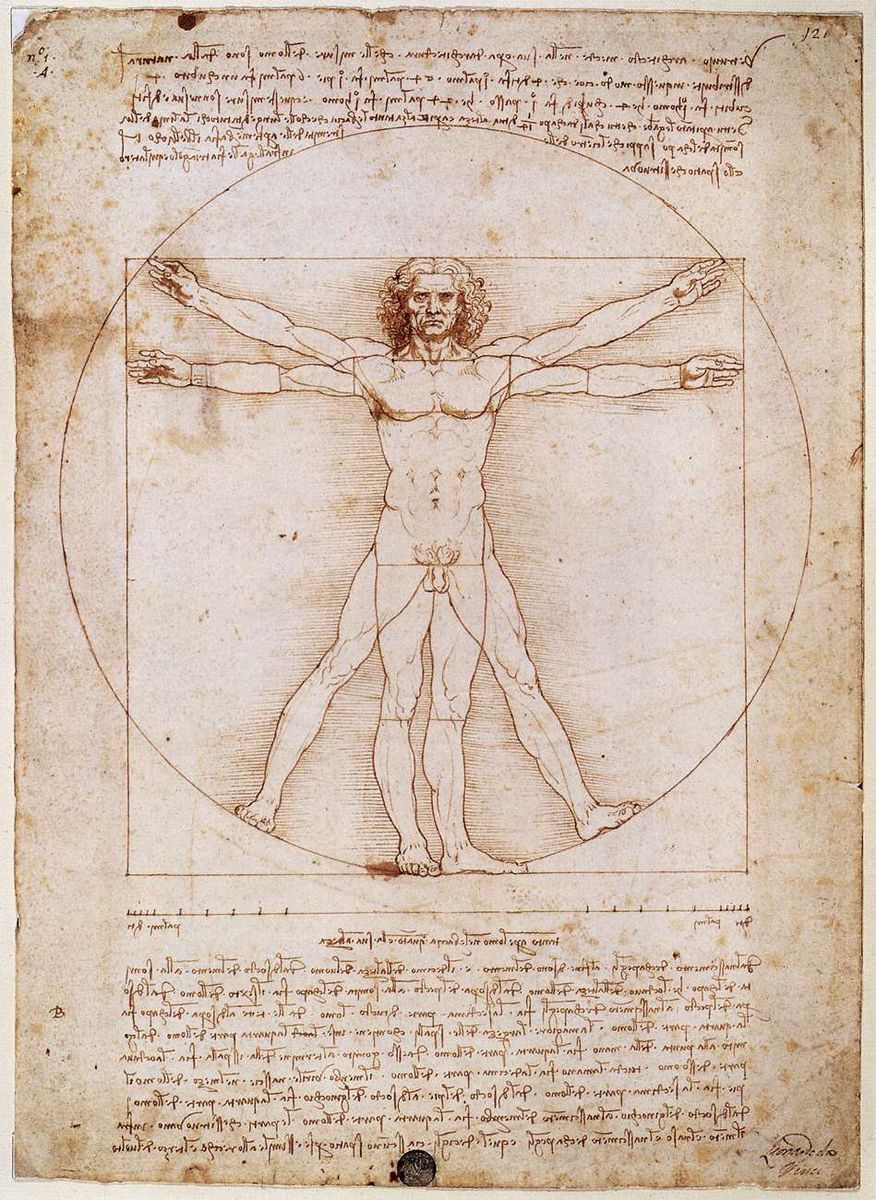

还有很多艺术家声称对解剖学感兴趣是一种异端行为,他们觉得人体的比例才是唯一需要关心的事情。人体比例不仅仅指手指、关节或者耳朵的长度,而是自然界里的理想状态。当他们绘画一个男人、一个女人或者一个小孩的时候,应该在某种程度上让人觉得和谐。“和谐”是文艺复兴时期非常重要的一个主题。举一个简单的例子,可能大多数听众都知道达·芬奇著名的素描《维特鲁威人》,我们可以看到一个伸出双臂的人,他既在一个圆形里面,又在一个正方形里面。这个素描想表达什么?放到基督教的世界里,它就很容易被理解了。人们认为神按照自己的样子创造了人。神是完美的,所以人也是完美的。如果人是完美的,那么人体就一定能够被放入一个完美的几何图形里去。

《维特鲁威人》,列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Da Vinci, 1452-1519) ,约1487年,钢笔和墨水手绘稿,威尼斯学院美术馆藏

文艺复兴时代最完美的两个几何图形就是正方形和圆形。所以,既然人是完美的,那我们就要在一个理想的几何图形里面找到这种完美。这就是文艺复兴时期的“新柏拉图主义”。所以那时候也有一些从没有学习过解剖学的艺术家,比如丢勒,他是可以和拉斐尔或者达·芬奇齐名的素描画家,他就认为艺术家应该只对一件事情感兴趣,那就是找回这种理想的感觉,也就是人体内在的几何骨骼,而并非肉体。这就是为什么丢勒要写一本关于比例的巨著(《人体比例四卷书》)。对他来说,这是艺术家描绘人体的方式。因此我想说的是,这两股潮流是非常非常不同的,一边是去实践解剖,而另一边则是对几何学感兴趣,但也有不少像达·芬奇这样既实践解剖、也热衷于几何学的艺术家。当时的潮流(区分)并不是那样非此即彼的。所有这些都表明,文艺复兴时期对解剖学感兴趣的艺术家们都感觉到,观察人体如何运作,这能够有助于他们画出准确的外表。

正因为如此,当皇家绘画与雕塑学院在1648年创建的时候,人们把这所学校叫素描学校,因为它的宗旨就是教学生画素描。它是法国第一所可以画裸体的公立学校。人们可能会觉得裸体绘画课早就已经存在了,但其实并非如此。在私人画室里是可以画的,但此前在公立学校里从来没有过。在皇家学院,学生就要上这些人体临摹课,同时还要学习的有解剖、透视、几何与建筑等相关课程。我刚才略微提到过,一方面大家有些是在模仿意大利,但多少又有些感到不置可否……所以,可以说在整个17世纪,一直到18世纪中叶的这一阶段,解剖学科目的教授都显得比较次要。

学校里有一些解剖学的老师。他们对学生怎么讲呢?他们告诉学生说:“好的,首先如果你想上解剖课,你需要先等上至少一两年,先去画一两年素描,再来上解剖课。”然后,他们会对学生说:“我们可以学一点,但不要学得太多,因为这总还是对于理想理式的参照。如果你只看到了一具被解剖的尸体,那就太平庸了,你对人体只有一个写实的看法,而作为艺术家,你应当要有一种‘理想化’的观点。”从中就能看到一直都存有着这样强烈的矛盾。因而在17世纪中叶到18世纪中叶的解剖学教学可以说是十分混乱的,而且也不是占据主导的学科。然后,从18世纪,特别是从18世纪中叶开始,人们对解剖学产生了一种非常不同的观点,这和后来出版的解剖学书籍也有不小的关系,在16、17世纪当时的解剖学书籍里,人体画面是直接给予展示的,所描绘的都是尸体,这显然挺让人反感的。人们画一个解剖场面,这其中肌肉都显得软塌变形,解剖现场的恐怖感一概都绘现在了画图板上。

从18世纪起,解剖学书籍也开始在某种程度上把解剖理想化,把解剖画得比较干净易看,一点也不血腥了,还会把尸体的面部表情、微笑保留下来,甚至带上些发型和妆容等等。所以解剖学也在某种程度上成为了比较吸引人和让人感到“快悦”的学科;它于是又变成了极其受重视的一门课,特别是在皇家绘画与雕塑学院。另一件事也随之而来:乌东创作了那尊著名的”解剖形态”雕塑——这在一定意义上成为着解剖学回归的“先驱”。

乌东与解剖形态雕塑/Houdon et ses écorchés

科马尔: 首先我们要说明一下,乌东一生总共创作过三件解剖形态雕塑。第一件是他在罗马创作的。他那时候是“罗马的寄宿生”,但不是美第奇别墅(罗马的法兰西学院)的,因为那时候还没有美第奇别墅。总之,他是受资助待在罗马的艺术家,有人就向他订购了一件施洗者约翰的雕塑。施洗者约翰在福音书中是给耶稣施洗的人,所以他有一个标志性的手势,就是向前伸出手臂,让水滴落到耶稣的头上。于是乌东就有了一个主意。这个主意在我们今天看来很平常,但在当时是很具有革命性的:他准备先做一个“解剖形态”样件,也就是一个被剥去了皮的人体,以能显示出尤其写实的肌肉与骨骼分布,而不是直接创作雕塑作品。

乌东为施洗者约翰制作的第一件解剖形态雕塑,图为19 世纪初石膏浇铸的复制品,现藏于巴黎国立高等美术学院

“解剖形态”这个词在法语里是从“树皮”这个词来的。树皮包裹着树,而“解剖形态”就是人们把“皮”,也就是人体皮层剥离以后所留存的。事实上,它确实就是指把皮肤肌理都去掉,只剩一个带有生命的解剖形态,正是在这一活生生的姿态中,展现出了各种外部肌肉。于是,乌东就先创作了这件解剖形态;他随后打算在上面加上皮肤,再加上一些衣服等。

但是在他还没有开始着手继续的时候,与他同样受资助留在罗马的朋友们前来对他说:“你创作的这个实在太棒了!应该要留下一个样本。”所以乌东就制作了一份泥塑稿,而事实上这件泥塑稿后来比这件雕塑本身要更著名,要著名得多。这个泥塑稿被批量产制了好几百份,传遍了整个欧洲……狄德罗不久之后前往圣彼得堡会见叶卡捷琳娜大帝时,也一同带去过这么一件解剖雕塑;伦敦也有、意大利也有,到处都有。乌东其实就是因为这尊解剖形态的创作而一举成名的,他当时却还不到30岁。

乌东的第二件解剖形态雕塑作品,青铜浇铸,现藏于巴黎国立高等美术学院,于上海博物馆“美术的诞生”特展中展出

然后,那么他又创作了一件缩小版的形态雕塑,同样是伸出一条手臂高举过头,但姿态并不完全一样,因为一位艺术家若要想把这么一个大件放在画室里,还是太贵了。原作毕竟是按真人等身大小制的模……故而还是一个小的解剖形态更好。可以看到,这在观念维度上又是发生了改变。这忽然就不再只是简单的一个预备性习作,而是变成可供研究的摆件了,这样的一小件解剖形态,真的是可以仅仅将它放在家里,自己在创作雕塑的时候去参考对照一下,就像是手边的一本词典一样。乌东随后在多封书信里都谈到自己对解剖学的强烈兴趣,在1790 年,他开始打算着手创作第二件等身大小版本的解剖形态,当时正处在法国大革命时期。

有趣的是,他这次完全改变了雕塑人物的手势。他要做一个比较突出、对立式平衡的静态立姿:整个手臂都举过头顶。这件作品和之前做的小件解剖雕塑有些相仿,但姿势又有不太一样,这个人形看起来更像是手持着一根铅线。而同时,这尊解剖形态从古典主义的维度来说还有些是“纯血统”的。它不正代表了各式各样的美学规则吗?整个人都处在动态中,但刻画得非常精细,没有那些粗暴的扭曲……不像米开朗基罗的那些小型解剖雕塑,从中会现出一些极具紧张感的曲转体态;这件作品中,反之是有一种非常轻微的运动态,却十分完美。这的确就是18世纪末被称之为“新古典主义”的美学了。

所以乌东很自豪,带着这件新完成的作品去找了皇家学院,院士们看了以后却说:“这解剖形态有什么用?这就不再是学习研究用具了,它成了纯粹用来展示的‘解剖造型’了啊!”他们不想要这件作品,于是乌东带着自己的雕塑离开了。这时他做了日后对解剖学历史而言尤为重要的一件事情——他自己把作品浇铸成了青铜雕塑,而把它铸成青铜雕塑,就是将解剖提升到了艺术作品的高度。因为只是做一个用以研学的陈列品的话,只需用到黏土就可以了,但如果做成青铜雕塑,一下子就相当于认可了“解剖本身可以作为一个主题”。

而众所周知,18世纪末是“新古典主义”时期,同时也是“浪漫主义”的开端,所以这一创作就是处在两个时代的彼此交界处,其中姿势是新古典主义的,主题却是带有浪漫主义的。另外如果你们看一下乌东这件解剖形态的头部,会发现完成的第一件雕塑有一张我们可称之为“普遍适用”的脸,是典型的一种面部刻画;第二件成作中,眼睛则微微皱起,我们看这张脸时会感受到略微的担忧,或某种接近于抽象层面的焦虑。我想这差不多就是乌东的一幅“道德”层面的自画像了。

董强: 那个年代的《思想者》!

科马尔: 是的,就是那个年代的《思想者》。它是一幅“道德”层面的自画像,综归而言就是艺术家本人被剥去皮的样子,并还是带有生命的一个解剖人体。即便这第二件解剖形态没获得任何成功,但显然却是乌东完成过最美的一件作品。

进入19世纪之后,解剖学的历史开始发展了起来,并且变得非常学术。恰恰就是在杰利柯与德拉克洛瓦的那个年代,人们开始为艺术家制作解剖学书籍。杰利柯在解剖室里画素描,德拉克罗瓦描绘屠杀的场景,诸如此类。所有人都对这感兴趣。但我觉得19世纪初的这股对于解剖学的兴趣并不完全是为了学习画人体,正如我前面所讲的,有许多像丢勒那样的艺术家也画过大量人体,但他们并不为此而借助于解剖学。与其说兴趣,这更多地是再度考量我们就“身体”所持有的、既往各种认识和偏见的一种方法,这也包括所有的比例层面的“唯准”……因为如果说古典主义对人体有一种既定的观念程式,我们回归向解剖学——说到底就是把一个人体放在桌子上,给它一一切开,然后说:“看,这就是人体。”——则就是破除了所有以往的那些规训,为的是能够“立时回到主题本身”。所以,与其说学习如何画一只手臂,一只手或一只脚,不如说是学一种智性的思维方式,它一点点地消除了我们以往审视和观看人体的固有观点。

刘乐: 董老师,您如何看待乌东的这件作品?

董强: 科马尔先生刚才说的,我听得津津有味,因为他是解剖学的大教授。我觉得这也和一种“求真实”的精神有关,这个很重要;在法国,或者笼统而言在欧洲,正像达·芬奇说的,绘画是一种”精神性的东西”,要知道实际上在法国和欧洲,哲学和文学经常对绘画有很大影响,特别是在那样一个时期。刚才比如科马尔先生提到了“情绪表达竞赛”,这就让我想起了法国一些伟大的古典作家,比方说著有《品格论》的拉布吕耶尔。当时的许多文学作品里,作家都试图借助各种外部描绘来展现个人的情感、情绪和表情等等。这些主题的确都是共同的,而且首先会出现在文学中。

回到乌东的“解剖形态”,我觉得当时有一个趋势,人们对解剖学有这样一个印象,那就是觉得这让人更接近真相,更接近人体的真相,所以人们就会做更多的研究,因为他们想要把“美术”提高到真正“艺术”的高度,一个和其他学识同样的高度,所以艺术里面也就必须要有一些学识。怎样才能让艺术里也获得一种学识呢?这就要求你对人的身体要有最基本的认识,而在当时,解剖学无论如何都可算是认识身体的一种科学方式了。但同时,科马尔先生刚才说的也很有趣,你同时必须要拒绝、摒除掉平庸,也因此需要能保持住“浪漫”和某种“理想之美”的这部分。这另外也让我想到了荷兰画派,这其中是很有文章的,但我们没有时间深入展开去谈。

这个出现在北欧的画派中涌现有大量描绘解剖的绘画场面……那时候人们非常喜欢这些。但是荷兰画派会把解剖场景以“一堂课”的形式来表现,从这样一个画面中我们就能看到,表情震惊或者迷恋的一群学生正看着那位老师向他们来展示如何解剖人体。那这样的话我忽然就觉得,法国人其实一直都是处于一个“中间地带”的,他们的优势就是在于地理上的交叉位置。法国文化之所以令人叹为观止,正是因为法国位于欧洲的中心:他们既受到意大利的影响,又受到了北欧的影响;还有来自于德国人,以及可能是来自于英国人的影响……我感觉法国人每每总是能把一些个别事物发展成林林总总的一个综合体。这个是非常了不得的。

刚才在谈到“情绪表达”的话题时,我突然想到乌东的另一件非常著名的雕塑《受冻的女孩》(La fille gelée),它刻画的是人物受到寒冻的神情,还有姿态。而这同时也形成了一个比喻:女孩失去了童贞,所以感到羞耻。但在此基础上,这个受寒和冻住的表情真是非常生动,乌东很厉害。所以这个“解剖形态”对我来说,正是众多这些元素的融合,一方面是对人体真相、对真实感的探求,另一方面也符合着“美”的常规标准,同时让作品不再感觉会令人害怕、又或是流于庸俗了。我们刚才一起逛博物馆的时候,科马尔先生对我说很长一段时间里,这件雕塑都是安置在他的办公室里的。我开玩笑地问他:“您晚上会做噩梦吗?”他回答说:“不会,从没有过。”所以就是,一尊“解剖形态”的雕像,但它并不可怕,我想这恰恰就显明了它是作为一个多方综合体的创作。

从解剖学到形态学/De l’anatomie à la morphologie

刘乐: 我们谈论了很多当时的解剖学,我们知道如今解剖学已经成为了很多艺术院校的必修课。科马尔先生,您觉得这门艺术学科经历了哪些发展?和您四十年前刚进巴黎高美时相比,又有些什么新变化了呢?

科马尔: 首先,您刚才说解剖学是美术学校的必修课,可能在中国是这样的,但在法国,解剖课早就已经不是必修课了。20世纪70年代、80年代和90年代,在巴黎高美和整个法国,占主导地位的都是概念艺术。可能相比别的国家,在法国尤为如此,例如在盎格鲁-撒克逊国家中,始终都保持着对具象艺术的热衷:只需想想大卫·霍克尼,想想卢西安·弗洛伊德、培根等等这些人。在艺术上,他们从没有过那种人们能在法国看到的、带着优越感而又疏远的目光。那时候,所有曾经教授过素描、透视和人体形态学等课程的外省美术学校,都把这些课程取消了。他们觉得这些已经过时、都结束了,现在只需要简单地上些艺术史、哲学等科目就可以,要尽量少上课,甚至根本不上课……总而言之,到后来也就不再教这些传统学科了。巴黎高美是一个例外,它在那些年里还一直开设素描课程的。

以中国的规模来衡量,巴黎高美看起来是一所很小的学校,因为我们招生的人数一直都不多,在巅峰时期最多有2000到3000名学生,现在大约有五六百名学生。但它依然是一所很重要的学校,有一定数量的老师和一定数量的画室;学生们可以自主安排他们的课程和进度。所以素描课程总还是有的,虽然不是必修课,但一直还是开设有这门课的。那么素描的教学呢?教素描有很多方法,并不止一种。在素描课程里,总是保留有一门课——我们已经不再称之为“解剖课”,而是叫作“形态学”的这样一门课程。

两者的不同之处在于:解剖学这个词来自希腊文temnō,意思是“切成碎块”,把某样东西分成好几个部分;而形态学则来自希腊词morphé,意思是“形状”。也就是说,这门课程主要关注的是”活力状态下“生命物的形状以及种种形态,而非一具”死尸“的形态。在巴黎高美里,已经有半个世纪都不再进行解剖了,但是在整个19世纪,直到两次世界大战之间,我们一直在巴黎高美的阶梯教室里解剖人体,并也解剖动物。而今早已不是这样了。现在所教的更多是活动生命物的形态学(绘画),不过学生们还是可以自发地前去医学类的学校里参观解剖,并且画一些解剖题材的绘画。

那么这门课的地位如何呢?答案不止一个。首先,很明显,人们对所有的这些学科都越来越不感兴趣了,不仅是解剖学,还有透视、建筑史,甚至在巴黎高美亦是如此。所有这些传统学科现在似乎都失去了一部分它们原本的光环。就我而言,在教学中我一直认为,我所教的不是解剖或者形态学,我所教的是素描。解剖学对于我就是一种工具箱,就像透视能作为另一个用以学习素描的工具箱。素描就是要学会看,学会观察;你两手插在口袋里时看到的和你拿着铅笔时看到的东西是不一样的。我去博物馆的时候,会拿出本子来画素描,因为这就是观看的一种方式。那么,为什么是描绘人体,而不是让学生们去画……比如画一个咖啡杯呢?我教过人体和动物的形态学,也教过素描,我会带着学生们去博物馆、歌剧院,去地下室、储藏室、街道、地铁和机场等等这些地方画素描……因为这也是能有所助益的,同样也是学习素描的一种方式。

但是相关人体形态的话,我总是这样认为,就是关键不在于教他们画一只手或一只脚,而是通过画一只手、一只脚或一整个身体的练习,来教他们如何去画某样特别难于入手的东西,因为人的身体样态,有的很坚实,有的很松软,它是有生命活力的。再者,很明显从心理学角度来看,当面对一个裸体的时候,无论那是男性还是女性,你的状态都和你画一个火车头会有很大区别。因为很简单地,这是一个活着的人,你会对自己产生一种投影。所以对我来说,观察并且画一个活的人体,这可能是最复杂的事情。人们后来对解剖学失去了兴趣,但这并不代表当代艺术对“人体”就不感兴趣了。如果你去看20世纪60年代以来的当代艺术,其中就有所谓“身体艺术”,可以看到身体(表现)无处不在,一直到如今的达明安·赫斯特,他不是将牛的身体切为两部分,并就这样把它们按原样予以展示吗?所以身体(元素)在当代艺术中是无处不在的。简单概括而言,艺术家们已不再那样去着力追寻“客观”维度的知识了……

董强: 他们是追寻一种“真实”。

科马尔: 可以这么说吧,但是追寻另一种“真实”。他们不再去追求那类可以用来表现身体的知识了。相反地,身体成为一个值得探讨的问题。这个是肯定的。那是否意味着我们再也不知该从何下手来表现它了呢?这其中或许也有一些社会方面的问题。我们设想……举个非常简单的例子,我们刚才说乌东对解剖学感兴趣,要知道在法国,直到18世纪,解剖(全过程)都是公开的。每年冬天人们都会在植物园内,也就是国王的花园里,建造一个事后会拆除的梯形解剖室来当众解剖尸体,因为只有在冬天才能解剖,天气太热是不行的,而且这是作为着一种消遣。我们读莫里哀的戏剧时,我想应该是《屈打成医》(译注:应为《无病呻吟》)里的片段,其中有一个叫图瓦内特的女仆感到厌烦,因为她的男伴又要在星期天带她去看解剖。那时候人们去看解剖就好像现在我们去影院看电影一样……但其实那时候解剖也并不是经常有。在当时,处决是公开的,解剖也是公开的。你出生在家里,去世也在家里。

在今天,我们看看所身处的世界,处决已不再是公开的了,在像法国这样的国家甚至也已经不存在了。如果你自己不是医生,就不可能看到解剖,即使你是医生,解剖也不是必须的了:在某种程度上,你依存于那个你可以与之彼此相交易和往来的世界和社会;能够看到我们面对“身体”时具有一种态度,即是(认为)它终究既非死亡、也并不载负种种苦难或者病痛。现如今,器官捐赠已经很常见了,但与此同时,再没有谁还会想去看一个陈放有器官的博物馆。在巴黎确实曾有一个非常著名的器官博物馆,但是不久前它彻底关门了,原因是博物馆的馆长认为那并不适合展出。

所以我们看到,人们拒绝观看承载了痛苦的真实肉躯,而与之相对地,也能够批评艺术家们将“身体”置于实际情境中展现的方式有些过激了,比如奥兰,以及我刚才提到的达明安·赫斯特。但这不也正是一种言明的方式吗?那是在说:“看,就是这样,这就是身体真实的样子。”我们处在一个倾向于把一切都磨平、对一切都疏离的社会里。所以很难做到真正“由衷”地表以欣赏。我们自然也可能为某种形式的学习方式正在消失而感到惋惜,但我们现在所处在的社会,和过去也已经完全不一样了。

结束语/Conclusion

刘乐: 所以巴黎高美的教学发生了变化,而法国的学院制度也同样经历了发展。我们看到学院里也出现有了中国或中国出身的艺术家。董老师,您能就这个话题聊一聊吗?

董强: 首先,我同意刚才科马尔先生所说的,有一件事情我印象特别深。二十多年前我刚回国时,陪同一些法国的美术学院(不是巴黎高美)校长们一起招生。令我感到非常震惊的,是他们挑选学生的标准和中国的美院完全不一样。我们总是在强调学生的基础知识、包括素描等等。但那个时候,法国的美院完全不看重这些:“我们不想看一个人的基本功。我们想要的是概念性,那些能运用软件,擅长想象的人。”他们这么说我很吃惊,所以当听到巴黎高美还是保留了基础课程,就感到很高兴。我有相当多的朋友都是法兰西美术院的院士,每次他们来中国都会说:“中国人还在教绘画技巧,这是很棒的!““学生原来还有能力画人体素描”等等。所以先是有这方面。

其次,讲到和巴黎法兰西美术院的这种联系,那显然就要追溯整个中国油画史了。中法之间很奇妙的地方在于,中国的现代性发展,其中在很多领域作为佼佼者的都是一些去法国深造过音乐、文学等等的人物。那么在美术领域,我们有一些具有传奇色彩的大师,他们完全就成为了美术教育、或者严格说来是中国西方美术教育的重要支柱:比如徐悲鸿、林风眠、潘玉良等等。同样也包括常玉,他如今已经是作品价格最昂贵的画家之一了。

三十年前我是在巴黎看到过常玉的作品,当时还没有人知道他。所以人们对中国艺术家的认识是有一个变化的过程。但是所有这些人同法国之间又有着一个真正的联系,他们是融入在了法国的艺术“圈界”之中:赵无极是享负盛名的,然而他是一名抽象画家,和“学院派”完全沾不上边。所以这很复杂,一方面,我们有一些徐悲鸿那样的先驱,他带回了西方油画的传统,特别是那些他在达仰-布弗莱画室里学到的东西;另一方面人们也发现,那部分最成功、最具国际知名度的艺术家正是“跨越”了学院派规制的那些。

很长一段时间以来,中国都是很封闭的。所以我们只认识一种系统,那就是巴黎高美的系统。然后经历了一段发展历程之后,我们到达了像今天这样一个和法国、和西方同样拥有了广泛多样性的阶段。这是非常令人赞叹的。如今是到了这么一个阶段,就是每个人都在做同样的研究,都有着同样多的机会和可能。我认为看到一百多年来的这种变革,实际上这就是最让我震惊的地方。

科马尔: 我完全同意您所说的。也许这恰恰就是对我们称之为“后现代主义”流派的定义,就是说那些创作“具象画”的艺术家——即便他们并不必定是“写实”的风格,而这类“具象”式创作主要涌现于上世纪七、八十年代的法国——他们其实是从传统的作品发布、展览等业界圈子当中分离出来了。巴黎每年、或者每两年举办的一个大型“国际当代艺术博览会”(FIAC),它就相当于是18 世纪的沙龙,如果你去里面逛一下,会发现其中的内容能让人看得眼花缭乱,确实既包括一些无从去命名的概念艺术,也有许多具有强烈具象画特征的作品……所以由此能看到我们现在是处在了一个或许有些关键的阶段,其中各种的审看标准、或者说品趣层次上的判断,几乎已经全然指向了某种“唯我论”的趋势,即是说每个人都追随着他自己的看法。

但是这么一来,是否所有的个人标准都是值得认可的,是否可以都置在同一层面上相提并论呢?这也不确定。因而,我想我们是处在了一个有些严峻的、高度接合化的时期。无论如何,从某些方面而言,如果说其中还是有不少有利之处,就在于最终它确实帮助我们打开了一道既有的查探目光,至少法国的情况是如此;它让人们能够消除了在艺术审探目光层面上的隔阂……然而这种全面“消除隔阂”——不再有任何局限,不依照于任何评判规准,在今天并不必定是一个可以特别让人能身处其中、而又感到有所适从的局面。

刘乐: 好,谢谢两位今天为我们回答了诸多这些围绕美术的问题,非常有启发,让我们能够更好地来欣赏上海博物馆举办的“美术的诞生”这一展览。非常感谢。

董强: 谢谢。

科马尔: 感谢你们的邀请。