菲利普·杰奎琳(Philippe Cinquini),《史话:中国绘画中的法国危机——中国油画家与法国关系一瞥》,载于《油画艺术》,2017年第2期,第106-113页。

摘要:

1940年6月,巴黎遭受侮辱与背叛。23日清晨,希特勒进入了法国首都,这座“现代巴比伦”。陪同他的是纳粹制度的官方雕塑家阿尔诺·博列克(1900-1991)。博列克说自己爱巴黎。1926年至1932年间,他是阿里斯蒂德·马约(1861-1944)的学生,他与日本画家藤田嗣治(1886-1968)过着艺术家的生活。藤田嗣治是另一个热爱法国的艺术家。他有着自己的方式。他年纪轻轻就要进巴黎国立高等美术学院(以下简称“巴黎高美”),但是他的父亲要他首先在东京黑田清辉(1866-1924)手下毕了业再说。黑田清辉是另一位“日本巴黎人”。藤田嗣治终于在1913年到了法国,讨人喜欢又有钱,在20世纪20年代的蒙帕纳斯是一位人物。他在德国人到来时离开了巴黎,回国参加日本在中国和印度支那的战争。在1939年至1945年间,藤田为战争绘画展览会工作,创作了前所未见的这类丑恶作品。这样,“巴黎画派”这个世界性的艺术家团体,出了两个成员,支持法西斯主义和军国主义。这页历史我们翻过不提。

让我们更感兴趣的是1940年。那一年徐悲鸿(1895-1953)在印度追随两位伟人的道路:泰戈尔(1861-1941)和甘地(1868-1948)。徐悲鸿在西孟加拉邦国际大学教书,这所大学是1901年由诺贝尔文学奖获得者建立的。徐悲鸿像个朝圣者那样旅游和绘画,受到喜马拉雅山风景和恒河水的启发。恒河的源头又与中国是那么的近。在印度,徐悲鸿创作了他最伟大的作品《愚公移山》。徐悲鸿在油画和水墨画方面都游刃有余,将两种创造形式发挥到了极致。围绕这幅巨作,他做了十几幅素描与准备性习作。日常生活的和平场景里,水牛、各个年龄的男女老幼,在田里或者工厂里劳动。在那些画中,他都署名Ju Péon ,这是徐悲鸿在法国使用的拼音名字,日期则用法语表示。

随着徐悲鸿,让我们来探讨中国油画及其与法国关系的问题。在“巴黎画派”有许多放荡不羁的艺术家,他们最终都支持军国主义,我们若突出徐悲鸿与他们之间的矛盾,会有偏见。现代派艺术家纷纷来到巴黎,把巴黎画派,把整个世界城市巴黎,看成是现代艺术的荟萃之地,我们可是要对这美好形象有所冒犯。在艺术批评家与艺术史学家眼里,在巴黎若不是从这个熔炉里出来的,在20世纪就不会有成就。然而,如果说徐悲鸿不属于巴黎画派,也从来都不是世界主义者,他却是个热爱巴黎和它的艺术的人,从来不与魔鬼打交道。

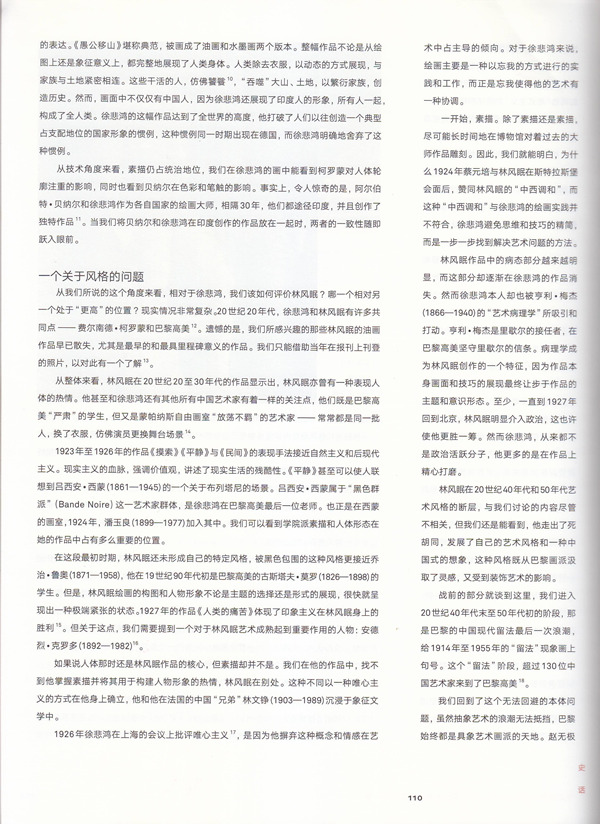

此外,我们希望对迈克尔·苏立文(1916-2013)一篇贬低徐悲鸿以及徐悲鸿学派的文章进行反驳。那篇文章企图否定其现代性,而归入中国画历史中一个不幸的插曲。像苏立文这样的学者(scholars),按照这条思路,把林风眠(1900-1991)、庞薰琹(1906-1985)、刘海粟(1896-1994)和其他艺术家,如最近发现的常玉(1901-1966),都看作是现代中国艺术的主角,他们有一时都受惠于巴黎画派,在形式上过渡进入全球化艺术时代。